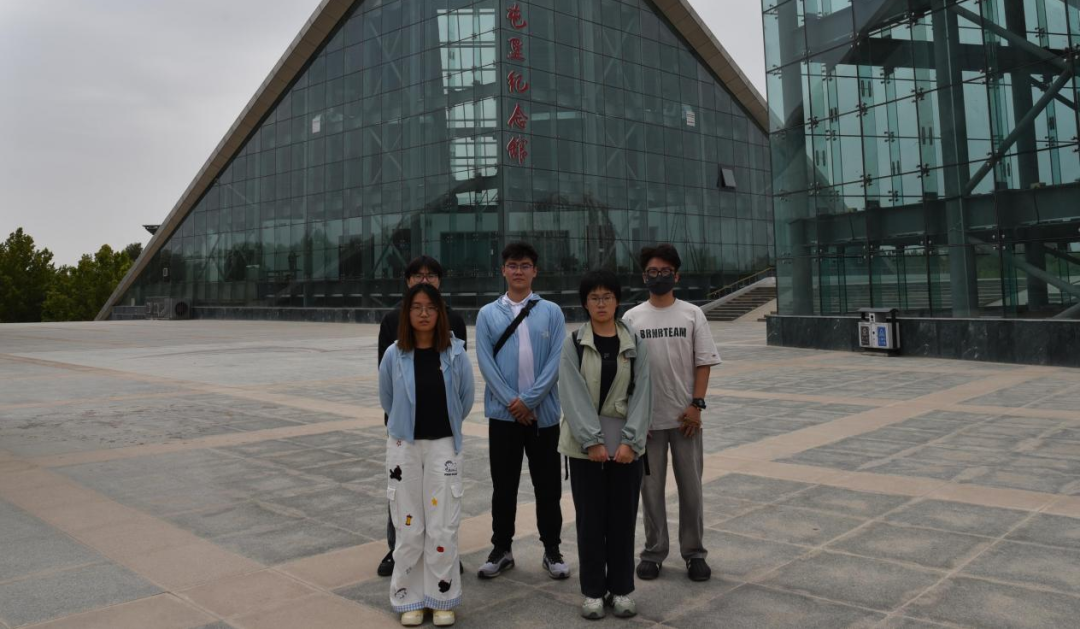

当塔克拉玛干的风沙拂过绿洲,一群来自中德特里尔学院的青年,踏上了这片承载光荣与梦想的土地。“沙海绿盾”生态探究实践团以“传承沙海老兵精神,探寻绿洲奋斗密码”为使命,走进新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市,展开了为期五天的深度实践。他们触摸历史,感悟精神,在行走中读懂“扎根边疆、艰苦奋斗”的时代重量。

开荒·寻渠·第一担粮

沙海老兵路的起点

清晨的阳光洒满九团红八连,老军垦们开垦的第一块农田里,庄稼正迎着风沙生长。实践团在这里聆听“军垦记忆”:当年没有机械,就用双手刨土;没有水源,就徒步寻渠,正是这样的坚守,让沙漠里长出了第一担粮食。

还特别了解到林海清师长的感人事迹,作为一师的第二任师长,一师的16个团都是在他的带领下开垦出来的,为一师的发展做出了卓越贡献;同时,作为塔里木大学的首任校长,他也在教育战线上延续着建设边疆的使命。

触摸历史的温度

张张老照片

如何叩响新时代青年的心门

在十六团计财股会计工作者办公室,桌上静静躺着一本红册子。翻开第一页,“最高指示”映入眼帘,这是周恩来总理批复的珍贵文字,带着历史的厚重与温度。

一旁相册翻开,泛黄的老照片里,老一营的往昔场景一一铺展。队员们驻足凝视,那些旧时光里的身影,似在诉说屯垦戍边的故事。

先辈们或在简陋营房前交流,或于质朴场景里忙碌,每一个画面,都是奉献的注脚。队员们透过这些影像,触摸到兵团人扎根边疆、艰苦奋斗的温度,先辈们用青春热血浇灌的土地,在时光流转中,正被新一代以敬意与传承接续耕耘。

探访老军垦诊疗旧址

触摸岁月里的医者温度

走进老军垦诊疗所旧址,斑驳的墙壁、简陋的设备,仿佛还能听到当年的忙碌与坚守。在这里,军垦医者用有限的资源守护战友健康。队员们深切体会到第一代兵团人的奉献与担当,也更珍惜现在来之不易的幸福生活。

礼堂里的岁月回响

上海知青援疆记忆解码

踏入质朴礼堂,迎面的浮雕墙——“拓荒者的丰碑”赫然入目。下方雕刻的山脉,是巍峨天山;中间呈现的,是广袤塔里木盆地。回溯20世纪五六十年代,老一辈解放军、支边青年响应号召进疆。浮雕呈现的,有大家熟知的“伊塔事件”相关场景,彼时没有先进工具,战士们全凭肩挑背扛,硬生生修筑起上游水库、胜利水库、多浪水库,将热血与汗水,浇筑成边疆建设的基石。

舞台上高悬的横幅“热烈欢迎上海知青支援边疆建设”,瞬间将时光拉回往昔。木梁、板凳、简易舞台,勾勒出当年的模样。曾经,上海知青们在此集结,带着热血奔赴边疆。如今,这里静静伫立,成为连接过去与当下的纽带。队员们在社会实践中探寻,触摸那段“奉献、担当”的知青岁月,读懂一代人以青春为笔,书写的家国情怀,让这份精神,在新时代继续传递、闪光。

旧物与讲述间

触摸樊敬晶爷爷的奉献人生

在老营场的陈列室里,队员们的目光被一段特殊的讲述牵引——讲解员带着敬意,为队员们揭开樊敬晶爷爷的故事。

那些陈列的旧物件,仿佛时光的拼图碎片,拼凑出樊爷爷扎根边疆、默默奉献的人生轨迹。从青春岁月奔赴而来,把半生热忱倾洒在这片土地,他守护过的营区、帮助过的乡亲、坚守过的岗位,都成了兵团精神的生动注脚。

听着讲解,看着展柜里留存的“痕迹”,队员们读懂了一种跨越时代的坚守。这不仅是一个人的故事,更是一辈兵团人“献了青春献终身”的缩影,让青年一代在触摸历史温度时,更懂得传承与奋进的重量。

荒漠褪色,绿意答卷

解锁阿拉尔“沙退绿进”的共生密码

眼前,万亩人工绿洲蔚为壮观,这是“三北防护林”“三五九”生态林工程写下的阿拉尔答案。队员们对比六十年来沙漠化治理数据,曾经的流动沙丘,如今植被覆盖率超80%,生态与经济的共生之路越走越宽。“生态保护与经济发展不是选择题,而是一道必答题。”十一团农业发展服务中心农艺师谢小云如是说。

1994年,学习园艺专业的谢小云成为第一师阿拉尔市的一名林业技术人员,这一干就是31年。多年来,谢小云坚持在塔克拉玛干沙漠边缘推广种植耐干旱、耐盐碱,同时又可作为动物饲料来源的植物——四翅滨藜,历经3个多月100余次试验,突破苗木本地化种植技术难关。

在这片被信念浇灌的土地上,“沙海绿盾”生态探究实践团走过的不仅是地理意义上的沙海与绿洲,更是一段跨越时空的精神长征。阿拉尔的5天,每一次倾听、每一次触摸,都是对“扎根边疆、艰苦奋斗”这八个字的深刻解码。老军垦用双手在无际沙漠中刨出良田,用双脚踏出生命之渠;林海清等老一辈领导者以非凡魄力与远见,开创十六团场、奠基塔里大学,他们把一生写成边疆的绿意,把奋斗刻进国家的年轮。

作为环保专业的学生,此次实践清晰地展现出:生态,不只是课本里的概念、图纸上的方案,更是一代代人用青春、汗水甚至生命换来的生存答案。从“沙进人退”到“绿进沙退”,阿拉尔的蜕变,是中国生态治理的典型样本,更是人类与自然和解共生的现实寓言。这片绿洲向我们证明:环境保护与经济发展从不是对立的选择题,而是一道需要智慧、勇气与持久担当的必答题。

“沙海绿盾”生态探究实践团也更加明白,所谓“奋斗密码”,并非遥不可及的口号,它就藏在老兵们开裂的掌纹间,在知青们义无反顾的脚步里,在科研工作者风沙中坚守的身影里——是信仰,是担当,是甘于寂寞的坚持,是功成不必在我的胸怀。

返回校园,“沙海绿盾”生态探究实践团将带走这里的风沙记忆与绿色奇迹。队员们会将所见所感融入专业学习,让“沙海老兵精神”成为日后设计每一个环保设备、参与每一项生态工程时内心的尺与秤。这条路,他们用一生开拓;这片绿,该由青年一代接续守护。传承,是铭记,更是行动。沙海老兵的路,青年一代,接着走!